| |

Главная |

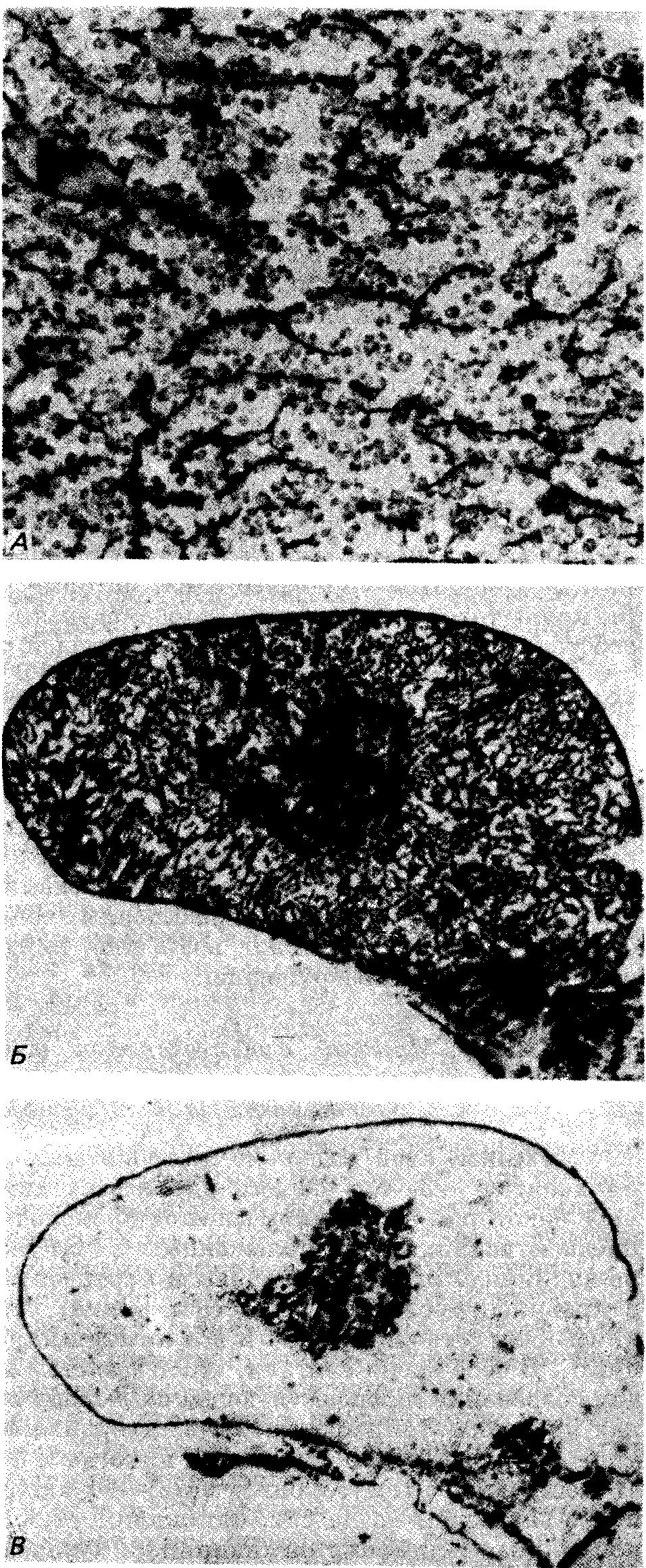

Внутренний корковый слой тимуса содержит основную часть тимусных лимфоцитов, большинство из которых погибает, и особый класс дендритных эпителиальных клеток.Во внутреннем корковом слое имеются клетки двух основных классов: малые тимоциты и дендритные корковые эпителиальные клетки. Малые тимоциты, на долю которых приходится около 85% общего числа всех тимусных лимфоцитов, содержат небольшое количество цитоплазмы и, подобно другим корковым лимфоцитам, обладают in vivo ярко выраженной чувствительностью к кортизону. Большинство тимусных лимфоцитов внутреннего коркового слоя экспрессирует меньше Н2К-детерминант (по сравнению с лимфоцитами наружного коркового слоя) и в основном продолжает экспрессировать (но не синтезировать) TL-антигены. Они являются SBA-отрицательными и PNA-положительными. Гликолипиды и гликопротеины этих тимоцитов характеризуются отсутствием концевых остатков сиаловой кислоты в углеводных боковых цепях. Как и лимфоциты наружного коркового слоя, малые тимоциты можно разделить на две популяции, различающиеся по Lyt-2. Существует множество данных в пользу того, что среди малых тимоцитов коркового слоя имеются субпопуляции, которые служат источником небольшого числа клеток, эмигрирующих из тимуса, однако эти «эмигранты» экспрессируют много поверхностных Н2К и мало (или в неопределяемых количествах) TL. Поэтому маловероятно, что основная популяция тимоцитов коркового слоя, характеризующаяся низким содержанием поверхностных Н2К и высоким содержанием TL, служит непосредственным предшественником эмигрантов; популяцию предшественников еще предстоит идентифицировать. Интересно, что в популяции малых тимоцитов внутреннего коркового слоя синтезируется большое количество внутриклеточной терминальной дезоксину- клеотидилтрансферазы, причем в клетках данной популяции постоянно поддерживается высокая концентрация фермента. Возможно, гибель значительной части этих клеток в тимусе обусловлена в той или иной мере либо процессами, связанными с сохранением определенного поверхностного фенотипа (PNAhi, SBAlo, TLhi, Н2Кlo), либо продолжительным действием терминальной дезоксинуклеотидилтрансферазы; с другой стороны, гибель этих клеток может быть обусловлена их высокой чувствительностью к глюкокортикоидам эндогенного происхождения. Не исключено, что немногие зрелые и(или) подвергшиеся соответствующему отбору клетки приобретают способность покидать тимус только после завершения гликозилирования их поверхностных глико-протеинов и (или) гликолипидов. Как показано ниже, существует обратная связь между наличием поверхностных рецепторов, которые позволяют лимфоцитам заселять определенные лимфоидные органы, и присутствием поверхностных PNA-связывающих участков; присоединение концевых остатков сиаловой кислоты могло бы вызвать высвобождение PNA+-положительных тимоцитов (или других клеток, проявляющих PNA+-пoлoжитeльныe свойства в специфическом лимфоидном микроокружении) из комплексов с гипотетическими PNA-подобными лектинами, обеспечивая, таким образом, эти клетки «выездными визами», необходимыми для выхода из тимуса. Многие малые тимоциты, расположенные во внутреннем корковом слое, по-видимому, взаимодействуют там со специализированными дендритными эпителиальными клетками коркового слоя. Эти клетки имеют длинные ветвящиеся дендритные отростки, связывающие одну клетку с другой, — непосредственно в местах соединения находятся десмосомы. Продольные оси дендритных отростков, перпендикулярные поверхности, отделяющей корковый слой от мозгового, и капсуле, образуют вместе с рассеянными между ними лимфоцитами вертикально исчерченную узорчатую сетку. Дендритные эпителиальные клетки коркового слоя необычны в том отношении, что они экспрессируют чрезвычайно большие количества аллотипических и мономорфных детерминант класса II МНС (кодируемых генами I-A).  A. На микрофотографии коркового слоя, проинкубированного с анти-I-Ak, видны интенсивно окрашенные отростки эпителиальных клеток Как показал иммуноэлектрон- но-микроскопический анализ, многие лимфоциты, находящиеся в контакте с дендритными эпителиальными клетками коркового слоя, содержат или связывают I-A-антигены этих клеток in situ и в суспензии — возможно, в результате связывания таких молекул с комплементарными рецепторами тимусных лимфоцитов. Удивительно, что эти дендритные эпителиальные клетки коркового слоя не экспрессируют определяемых количеств Н2К или H2D аллотипических детерминант класса I МНС. На поверхности человеческих корковых дендритных клеток можно обнаружить молекулы HLA класса I МНС; однако в соответствии с тем, что наблюдается при изучении мышиных клеток, не удается выявить экспрессии по крайней мере некоторых аллотипических детерминант. Таким образом, внутренний корковый слой тимуса заселен в основном популяцией лимфоцитов, которая а) содержит значительное число клеток, со временем погибающих, б) дает начало какой-то (основной) части пула тимусных эмигрантов и в) находясь в тимусе, взаимодействует с определенной попу-ляцией тимусных эпителиальных клеток, избирательно экспрессирующих антигены класса II МНС. Мы полагаем, что приобретение выживающими Т- лимфоцитами способности узнавать «свои» маркеры, участвующие в процессах межклеточного взаимодействия и представления антигена, связано с взаимо-действием этих лимфоцитов с дендритными кортикальными эпителиальными клетками. В результате такого взаимодействия могут, вероятно, возникать а) положительные сигналы, обеспечивающие выживание тех относительно редких тимоцитов коркового слоя, которые узнают «свои» детерминанты МНС (и, кроме того, не являются аутореактивными); б) отрицательные сигналы, способствующие гибели клеток с неподходящей реактивностью. Сформировавшиеся тимусные лимфоциты движутся по направлению к мозговому слою — на их пути, пролегающем между отростками дендритных кортикальных эпителиальных клеток, расположены корковые макрофаги, выполняющие функцию своеобразных стражей. По крайней мере некоторые из этих макрофагов участвуют, по-видимому, в разрушении и фагоцитозе уже погибших или обреченных на гибель тимусных лимфоцитов. Макрофаги, локализованные со стороны мозгового вещества от границы между корковым и мозговым слоями, взаимодействуют с эпителиальными клетками мозгового слоя, образуя особую структуру, состоящую из так называемых телец Гассаля. Это одно из кладбищ тимусных лимфоцитов и, возможно, то единственное место, где происходит их окончательное разрушение. |